NEWS

愛南町防災・事前復興フォーラムで佐藤健一が講演

2025/02/22

2025年2月22日、愛媛県愛南町において「令和6年度愛南町防災・事前復興フォーラム」が開催されました。

愛南町は、南海トラフ巨大地震等大規模災害発生時には甚大な被害が想定されていますが、適切かつ迅速、円滑な復興に資するとともに、安全・安心、魅力的なまちづくりにつなげていくため、2023(令和5)年度より事前復興の取り組みに向けた検討を進めています。

また、2018(平成30)年度から、巨大津波災害が想定されている愛媛県の宇和海沿岸5市町(宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町、愛南町)と愛媛県、愛媛大学、東京大学は共同で事前復興デザイン研究に取り組んでおり、特に若い世代で防災・事前復興に対する意識が高い地域でもあります。なお、当社もこの東京大学の復興デザイン研究体のメンバーに入っています。

本フォーラムは、地域・高校・大学・行政のさまざまな世代の人々とともに自ら地域を歩き、さまざまな声に耳を傾け懸命に考えてきた取り組みに基づき、事前復興まちづくりについて考えるものです。

このなかで、経験者かつ有識者として元・気仙沼市危機管理課長で現・当社東北インフラ技術部所属の佐藤健一が講演しました。

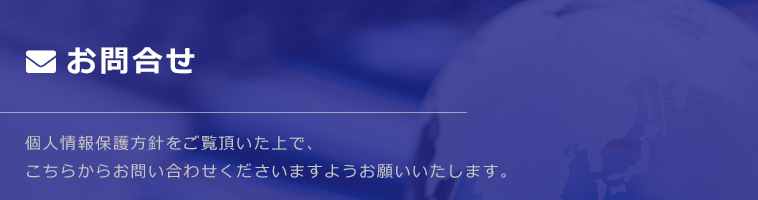

開会に際し、中村維伯愛南町長と来賓の方々によるごあいさつののち、愛南町消防本部防災対策課、東京大学大学院、南宇和高等学校防災地理部によりそれぞれの取り組み報告がありました。

消防本部防災対策課からは、令和5年度から事前復興計画策定に着手しており、実現可能な事前復興計画にするために、まずは人的基盤・体制整備のために東北視察や講義、大学からの提案と合わせ、住民と意見交換を行っていること、また現在、全住民の意向を知るためのセンサスを実行しており、今後の計画に組み込む計画であるとの報告がありました。

東京大学大学院の松永隆宏氏は、御荘、福浦の2地区について、現況を踏まえ、避難や復興に重要な「道路」と「生業」に焦点を当てた、地域活性を含めた提案を紹介しました。

南宇和高等学校防災地理部からは、大地震時に津波被害が想定される愛南町が「住み続けたい街」であるためには、住民の防災意識の高さと被災後の復興を明確にして疑念を払拭することが大切と考え、東北で視察した町と愛南町を比較し、愛南町ならどうしたいか考えた内容を報告しました。また、PTAとのロールプレイング訓練で自治会長という役割を体験してみて合意形成の難しさがあったとし、「未来のより良い町」はひとつでなく、これからも私たちがずっと考え悩み続けていくのだ、という意志を述べました。

これを受け、東京大学特任研究員で元国土交通省技術審議官の菊池雅彦氏が愛南町の行っているセンサスは全国唯一で先進的な取り組みであることなど、それぞれにコメントをしました。

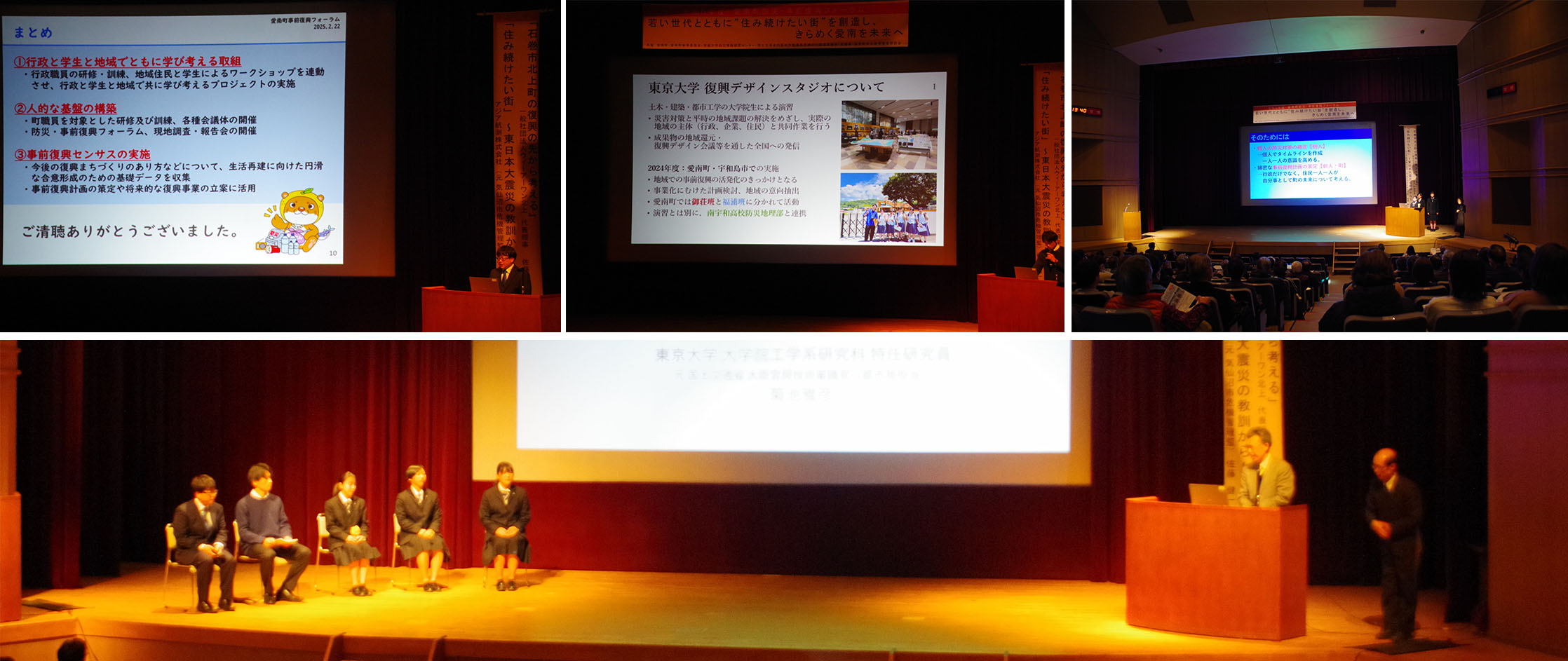

続いて行われた講演では、ウィーアーワン北上の佐藤尚美氏が石巻市北上町でこれまで行ってきた復興における10年のプロセスと最近行っている森づくりを紹介し、そこから実感した合意形成に欠かせない「共感」に言及し、未来の人に町のどこを残したいか、それを自分自身が思い続けることが共感が得られることに気づいたと話しました。

アジア航測の佐藤からは、以前の防災対策は「過去に倣う」もので、想定される災害に対し100%耐えうるハード、ソフト対策を行ってきたが、東日本大震災はそれを超えた。倣うのではなく、想定以上のことがあっても状況を踏まえ自分で考えることが大切だ。気仙沼は産業的に白紙になったが、共通する「未来の復興の姿」があったなら、復興の歩みも早まっていたかもしれない。いろいろな場面を想像(イメージ)して皆で新たな街の創造に結び付けていけたら良い、と話しました。

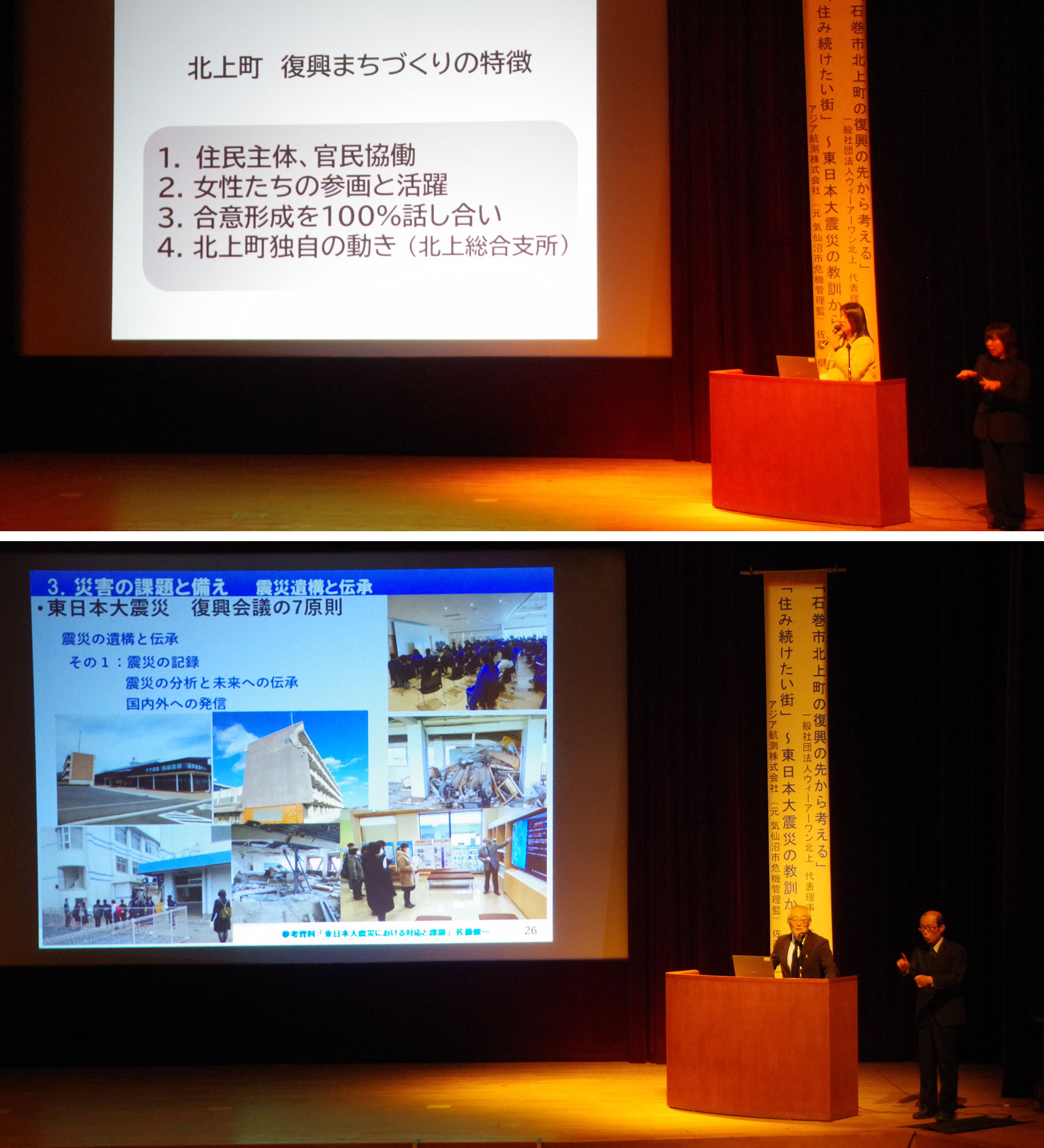

続いて、コーディネータに東京大学教授で東京大学復興デザイン研究体代表である羽藤英二氏、パネラーにこれまでの登壇者と水産庁漁港漁場整備部長の中村隆氏を交えたパネルディスカッションが行われました。

まず、水産庁の中村部長から能登の状況の報告があり、つぎに、住み続けたい街であるために必要なことを話し合いました。その要素として若い世代の「居場所」、若い世代の思いを受け止める人があげられました。

さらに、万が一地元が被災した場合、愛南町では戻ってきて中間支援する人たちがたくさんいると思うが、それを個人の想いだけに頼る(ボランティア)のではなく、その人たちを支援する制度の整備が必要だという意見もありました。

佐藤からは、「南宇和高等学校のように先輩から引き継ぎ、より若い人たちと共に防災やより良い町を考え続けることですでに事前防災が始まっている。防災意識に温度差がある人達も巻き込んで皆で、これを続けて未来の街の創造をしていただきたい」と伝えました。

会場を埋めた参加者は、同意したコメントに拍手を送るなど、自らが考え積極的に参加されているようでした。

「未来の人に町の何を残したいか」という切り口は、多くの地域が抱える過疎(人口減少)課題を考えると、事前復興を進めるうえでのキーになると思います。

当社はこれからも、サステナブル社会のため、地域の皆様と協創していきたいと考えています。

■外部リンク

愛南町公式ホームページ/ 令和6年度愛南町防災・事前復興フォーラムの開催についてお知らせします

南海トラフ地震事前復興共同研究HP | 愛媛県・宇和島市・八幡浜市・西予市・伊方町・愛南町・愛媛大学防災情報研究センター・東京大学復興デザイン研究体

関連リンク

関連ニュース

- 2025/01/17:『災間を生きる都市づくりセミナー』実施報告・資料提供

- 2024/12/02:行政関係者を対象に『災間を生きる都市づくりセミナー』開催(12/25)

- 2016/01/20:復興デザインフォーラム【縮退の復興デザイン】が開催されます(終了しました)

- 2015/08/04:東京大学復興デザイン研究体「復興デザインスタジオ」成果報告会を実施しました

- 2015/04/10:東京大学復興デザイン研究体「復興デザインスタジオ」開講及び報告会を実施しました

- 2014/10/09:第2回復興デザイン勉強会開催|東京大学社会連携講座 復興デザイン研究体

- 2014/07/10:東京大学における社会連携講座『復興デザイン研究体』の開設とオープニングセミナー開催のご案内