サステナビリティ

ガバナンス

ガバナンス

基本的な考え方

近年、コーポレート・ガバナンスの重視と行動が求められている中、公共事業を主体とする当業界においても公正性と透明性を追求し、その上で市場環境の変化に耐え得る経営基盤の構築が不可欠となっています。

当社は、このコーポレート・ガバナンスに立脚して、情報サービス事業と建設コンサルタント事業を主体とする優良な技術サービスを提供することで顧客の信頼性を高め、企業価値の向上を目指しています。これらを実現するために経営の基本方針として、経営の透明性、客観性を一層高めるため、内部監査体制の強化と情報開示の充実を進め、顧客、株主を含めたステークホルダーから評価される経営を目指しています。

体制の概要

当社は、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。 また、執行役員を設置することにより、経営の意思決定機能に特化した取締役会と、業務執行に関する討議・伝達機関である執行役員会に機能を区分し、機能と責任の明確化による経営管理の強化に取り組んでいます。 さらに、取締役の業務執行の適法性および妥当性の監査・監督機能を強化するため、社外取締役4名を選任し、取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を図ることを目的に、社外取締役を中心とした指名・報酬諮問委員会も設置しています。 今後も社外取締役を含めた監査・監督機能の充実と、会計監査人、内部監査室との連携による内部監査および情報開示の充実を図っていきます。

役員一覧

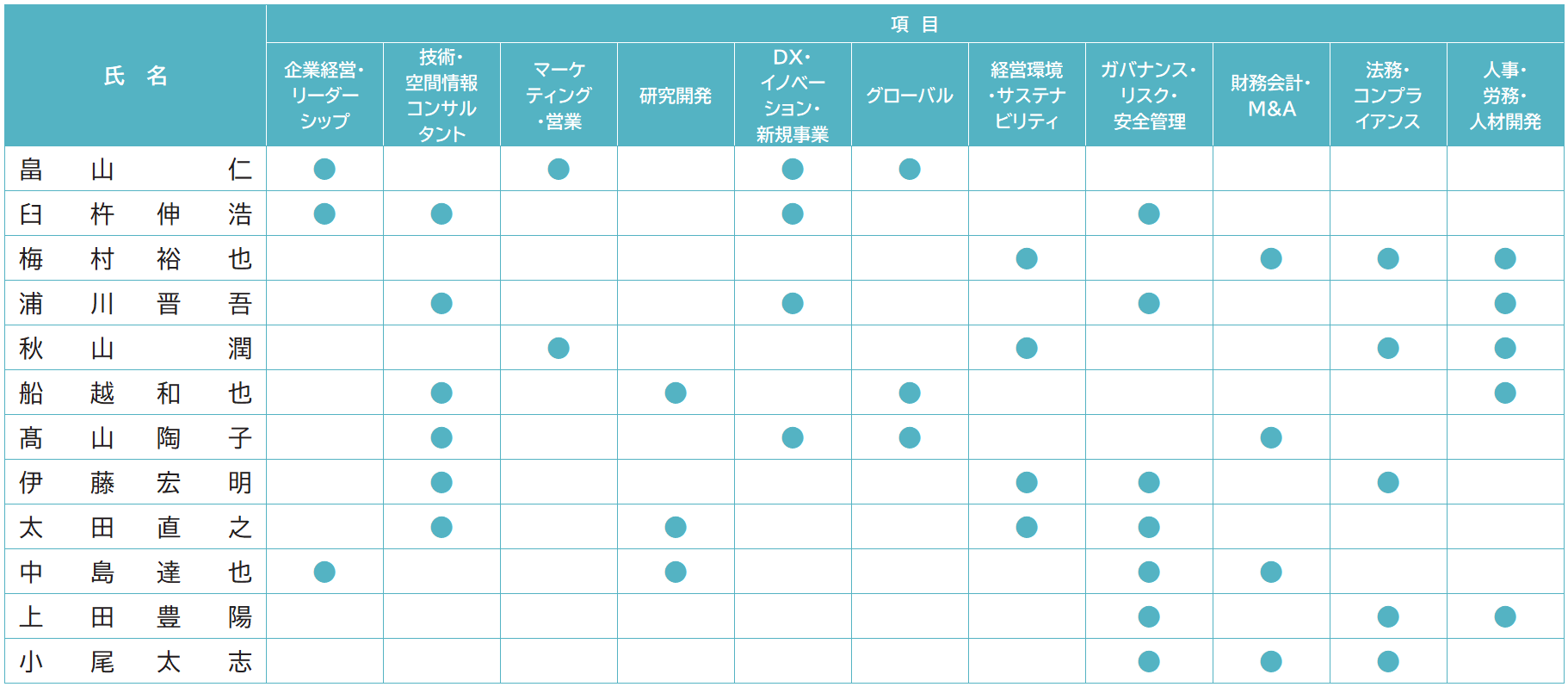

取締役の専門性と経験について

社外取締役の選任理由

当社は、2025年12月17日開催の第78回定時株主総会後、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である社外取締役にそれぞれ2名が就任しております。社外取締役のうち3名は、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係において、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしているため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、当社は、法令や当社の独立性に関する社内基準等に照らした上で、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを十分確認した人物を、社外取締役として選任しております。

役員報酬

1.基本方針

取締役の報酬は、以下の条件を満たすものとしています。

・経営委任の対価として適切であり、当社グループの成長と業績向上に結びつくものであること。

・会社業績等を考慮した仕組みであること。

・中長期的な企業価値の向上への貢献要素を反映したものであり、株主との価値共有を深めることができること。

・株主等に対し、説明責任を十分に果たすことが可能で、透明性が確保されていること。

2.役員報酬決定のプロセス

当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬にかかる決定方針を決議しています。当該取締役会の決定に際しては、社外取締役を中心に構成された任意の委員会であるガバナンス委員会へ決議する内容について諮問し、答申を受けています。

また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、ガバナンス委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しています。

取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、役職ごとに予め定められた基準に従い、取締役会にて決定しています。

3.役員報酬の概要

当社の取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬および中期経営計画の業績指標達成を条件とした報酬により構成しています。固定報酬は役職に応じた月額報酬、業績連動報酬は役員賞与、業績指標達成等を条件とした報酬は譲渡制限付株式報酬であり、会社業績等を総合的に勘案し決定しています。

取締役会の実効性評価

1.評価プロセス

当社の取締役会は「コーポレートガバナンス・コード」を踏まえ、取締役会の果たすべき役割・責務等の実効性について分析・評価しています。

取締役は、取締役会全体の実効性等について自己評価(アンケート)を行い、その自己評価を踏まえ取締役会にて分析・評価を実施しました。その結果、当社の取締役会は実効性が確保されていることを確認しています。

2.評価項目

取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会の議題、取締役会の体制、その他

3.実効性に関する分析・評価

1)2023年9月期の課題

・ 取締役のさらなる多様性(経歴、専門、性別等)を目指すべきである。

・ 複雑な議案については、取締役会の事前にその背景等について説明されておくべきである。

・ 取締役会で決議された事案のその後の進捗状況について、必要に応じ報告の機会を設けるべきである。

・ 各議案の審議については余裕をもって、適切な時期に行うべきである。

・ 取締役会の決議を要する案件と、経営陣への委任が可能な案件とを整理すべきである。

2)2024年9月期に改善された点

・ スキルマトリックスで取締役会の知識・経験・能力のバランスを整理し、多様性を確保する。

・ 取締役会が円滑に進行するよう、審議に必要な情報は事前周知に努めている。

・ 重要度の高い決議事項については、その後の経過報告を適宜行っている。

・ 取締役会での決議が必要な案件については、事前の社内会議日程を調整するなどして、その後の業務遂行に鑑みたスケジュールで上程を行っている。

・ 取締役会での決議を要する案件については、社内規定の改定と共に逐次見直しを行っている。

3)今後の取り組み

・ 取締役会の構成については、継続してジェンダーや国際性、職歴などの多様性を図る。

・ 取締役会での審議が円滑に進むよう、各議案の上程時期については可能な範囲で調整を行い、会議時間の平準化を図る。

・ 速やかに業務が執行できるよう、取締役会での決議を要する案件については余裕をもって審議に諮るとともに、ガバナンスを確保した上で経営陣への委任も検討する。

・ 取締役会での定期的な経営リスクに関する情報共有、分析、対策検討を継続し、サステナブル経営を推進する。

コンプライアンス

基本的な考え方

当社は、法令等の遵守はもとより、社会の構成員としての企業人、社会人として求められる価値観・倫理観に基づき誠実に行動していきます。また、その行動を通じて公正かつ適切な経営を実現し、市民社会からの要請に応え、当社グループを創造的に発展させていきます。

体制の概要

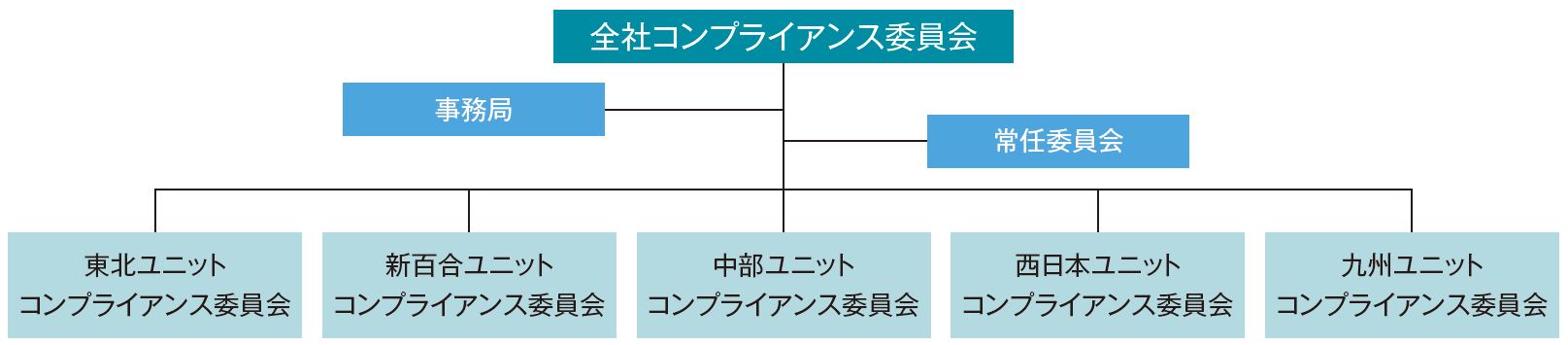

当社グループは経営の公正性、透明性を確保することを経営の基本として位置づけており、コンプライアンス(法令遵守)については、社内外の「相談・通報窓⼝」の設置や⼀元的な体制確⽴と徹底を⽬的としたコンプライアンス委員会の設置等、企業活動全般における法令・企業倫理遵守に取り組んでいます。また、個⼈情報保護法の遵守や情報セキュリティの徹底等、総合的なリスク管理に立脚した管理、運営を⾏っています。

当社グループに企業として求められているCSRの基盤整備の⼀環として、内部監査を専⾨とする独⽴した部⾨である内部監査室を設置しています。内部監査室は内部監査の実施および財務報告に係る内部統制システムの運⽤⽀援を行い、独⽴した⽴場での内部監査機能の発揮を図っており、内部監査計画作成時、内部監査実施状況およびその結果のフォローアップについて、監査等委員会と随時報告・協議を⾏っています。

この基本方針を当社グループ全体に定着させるために、「アジア航測グループ役職員行動規範」を全役職員に配布する等、経営陣から従業員まで高い倫理観を共有し業務を遂行しています。

コンプライアンス教育・研修

1)ユニット・コンプライアンス活動の推進

各地域(東北、新百合、中部、西日本、九州)におけるコンプライアンス活動の円滑な推進のために、各地域から選任された責任者を委員長とするユニット・コンプライアンス委員会を設置しています。ユニット・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス活動の推進並びに教育・研修を行います。

2) 管理職向けのハラスメント防止のための教育・研修の実施

全社または各地域のユニット・コンプライアンス委員会で適宜教育・研修を実施しています。

3)各種法令に関する勉強会等によるコンプライアンス意識の向上

社内イントラネットを使用し、eラーニングによる教育、理解度テストなどを実施しています。

4)コンプライアンス違反再発防止に向けたフォローアップ・モニタリングの実施

全社または各地域のユニット・コンプライアンス委員会で、再発防止策の実施状況の確認や経過観察を実施しています。

5)コンプライアンスに係る情報発信・共有

社内イントラネット上で、コンプライアンス情報、研修案内、委員会活動などについて開示しています。

内部通報制度(統合)

当社は、「アジア航測グループ役職員行動規範」を定め、コンプライアンス経営推進のため全役職員に対し当該規範の順守を徹底していますが、役職員による当該規範に反する行為を発見した場合は、社内のコンプライアンス委員等を通じた通報の他、社外弁護士や監査等委員である取締役に直接相談・通報できる仕組みも設けています。

コンプライアンス委員会は、内部通報制度により重大な相談・通報があった場合、適宜取締役会に報告しており、その年間の相談件数等は、取締役会へ毎年定期的に報告しています。

なお、当社グループは、公益通報を行った役職員の他、違反行為に関する報告を行った役職員等が不利な扱いを受けないよう、最善の注意を払っています。

リスクマネジメント

基本的な考え方

当社グループが事業を遂行する上で抱える様々なリスクについての状況を適時的確に把握し、リスクの発生防止、軽減等に向けたリスク管理を実践することで、経営の安定と持続的な成長を図っていきます。

体制の概要

当社グループが事業を遂行する上で抱える様々なリスクについての状況を適時的確に把握し、リスクの発生防止、軽減等に向けたリスク管理を実践することで、経営の安定と持続的な成長を図っていきます。

取り組み

リスク管理規定に基づき、半期ごとに当社グループにおいて発生したリスクを抽出し、再発防止や軽減のための対策について取締役会に報告するほか、抽出されたリスクのうち、安定した経営や社員の安全安心に大きな影響を及ぼす恐れがある重要なリスクについては、リスク教育として、社員に対して周知・教育を行っています。

情報セキュリティ

当社は、官公庁、地方自治体等の顧客より、顧客情報や事業データなど、事業運営上不可欠な情報資産を保有しています。一方 、昨今のサイバー攻撃等による情報セキュリティ事故が発生した場合に、社会的信用の失墜を招く可能性があります。 当社では、ISMS等の認証基準の取得及び定期的な社員への情報セキュリティ教育に加え、情報セキュリティ事故予兆発見及び万一の事故発生時の早急な事態収束を目指す専門チーム(CSIRT:シーサート)を設置し、事故対応力の向上に努めています。

■CSIRTとは

CSIRTとは(Computer Security Incident Response Team)の略で「シーサート」と読みます。 CSIRTは社外からのサイバー攻撃によりインシデントが発生した際の対応(インシデントハンドリング)に特化した仮想組織で、対応メンバーは予めCSIRT責任者により任命されます。

■社内におけるCSIRTの位置づけ

CSIRTは経営情報部長を組織上の責任者として体制を整備しております。 事故発生時のCSIRT活動は当該メンバーの通常業務より優先され、事故対応に必要な活動の全てはCSIRT責任者の責任において、他のあらゆる社内規程に優先します。

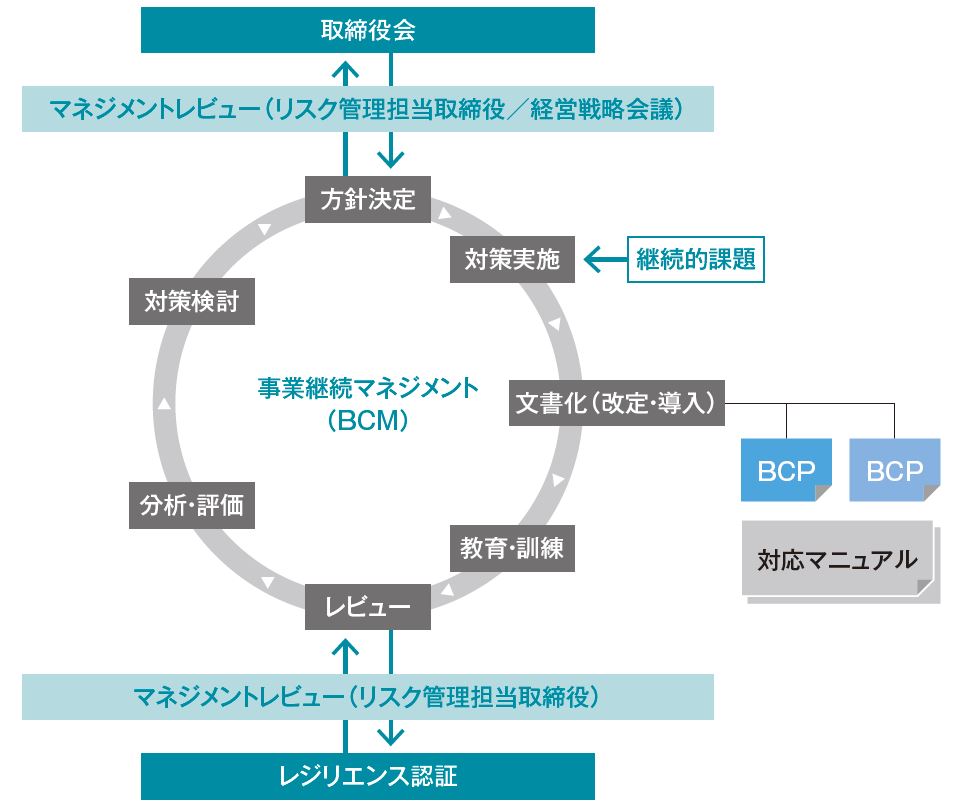

事業継続マネジメント

当社の事業継続の脅威となる危機的事態は、自然災害のみならず、新型感染症の拡大、ネットやメディアを通じた風評被害など、多岐に広がりつつあります。企業のレジリエンスを構築し、様々なリスク事象によって引き起こされる危機的事態に対応するためには、事業継続マネジメント(BCM:Business Continuity Management)の継続的な実施が重要であると考え、事業継続マネジメント基本方針を定め、運用しています。