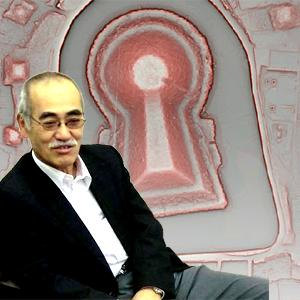

みなさんもこの赤い古墳を、新聞などのニュースでご覧になったかもしれません。

2009年から、当社は奈良県立橿原考古学研究所と共同で、航空レーザによる古墳の地形計測を行う研究を開始しました。この精密な計測データから、赤色立体地図

をつくることで、古墳の地表面の凹凸が明らかになりました。

それまでは、こんもりと茂った樹木の下の古墳の姿全体を見ることができませんでした。特に天皇家の古墳は入ったり、掘り起こしたりすることができないので、

なかなか実態が知れず、空から写真を撮影しても、木が覆い茂っているので、堀や全体の形くらいしかわからない状態でした。

「考えていた以上にきれいだった。優れた土木技術の造形美だ。」

奈良県立橿原考古学研究所の西藤清秀氏(2009年当時埋蔵文化財部長、前副所長、現技術アドバイザー)は、前方後円墳をかたどる直線と円形が、段状にくっきり

残る画像をみて驚いたといいます。また3Dにしてみると、地上正面から見たとき、前の直線でつくられた台地と後ろの円でつくられた台地の稜線がきれいなピラ

ミッド型になる構造とわかり、当時の土木技術の高さに感心したそうです。

これ以前にも、地上から仏像などの文化財をレーザ計測する例はありましたが、空から測る、という発想はなかったので、考古学分野の学者たちは、皆びっくり。

目からウロコ!という反応だったそうです。

2011年には、新沢千塚古墳(奈良県橿原市)という群集墳を3D計測した結果、新たに全長約40メートルの前方後円墳を発見しました。

文化財の分野でも、航空レーザ計測の活用が有効であることが明らかになりました。

|

コナベ古墳(左:航空写真、右:赤色立体地図)2009年計測 |

さて、西藤先生は、日本だけでなく、海外、バーレーン王国でも古墳の調査に関わっておられます。

海外に目を向けると、例えば内戦が続くシリアでは、戦禍により6カ所の世界遺産すべてが危機にさらされています。

そのため、シリアの遺産を3D化するプロジェクトを世界の複数の博物館で進めていますが、ここでは「データをシリアに渡す」よう協定を結んでいます。

それはどのような考えに基づくものなのでしょうか?

「残念ながら貴重な遺産が元の所から無くなってしまっても、データとして残っていれば復元できる。」

「さらに例えば、二国間で文化財の返還問題が起きたりしているが、データ化することにより、返す返さないという話の別の中間的な立場に立つこともできる。

データさえ持っていれば、(復元できるので)文化財を所有することと同義に思うことができる。」

「『復元できる』、『復旧できる』ということは、人々の心を癒してあげられる。」

「その上、東日本大震災でもそうだが、阪神淡路大震災前の状況を過去の空中写真から再現し、比較することで、例えば地震の専門家などが見れば役に立つのでは

ないか。」

「文化財の面に立ち戻ると、博物館などで展示されているフィギュア(レプリカ)は、内部や裏は直接見えない。バーチャルで再現することで、提供できる情報量

が増える。」

|

|

|

| 共同研究の中心メンバーで会談 | 左は航空事業部長の藤井、右が西藤先生 | 手前は西日本支社長の兼原 |

|

|

|

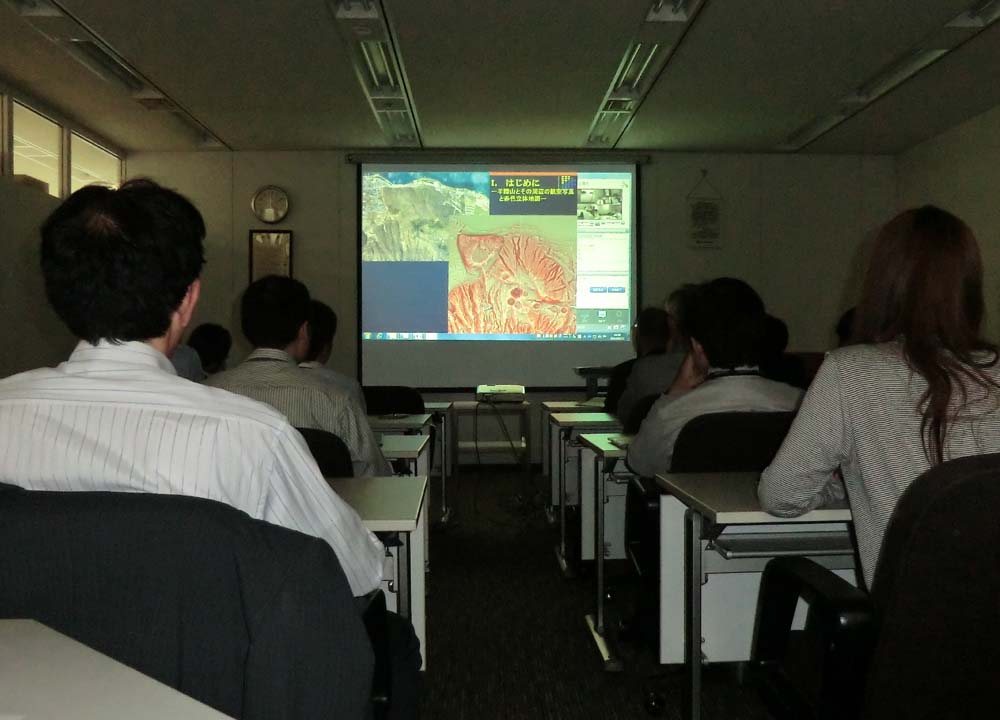

| 講演を前に常務の伊藤(中央)が西藤先生を紹介 | 弊社社員向けの勉強会がはじまりました | 講演資料にも赤色立体地図が |

3次元で精密に計測し、データ化(記録)し、再現できる状態にすることは、以降いつでも分析のベースや材料になりえます。

「記録 → 再現」する媒体は、文字が発生した有史の時代からずっと有り続けています。

デジタル化が進んだ現在、より精密でリアルな3Dという情報が、100年先、千年先の将来に、伝え続けられるものであることを期待したいと思います。

文化の継承や災害の履歴などが、必要なその時々に役立てられるように。人々の営みのなかでより有意義に使えるように。

- ◎ バックナンバー

- ●「 2012防災週間特集」へ

- ●「夢の扉+のトビラ」へ

- ●「2012調布飛行場まつり特集」へ

- ●「エコ・ファースト特集」へ

- ●「アジア航測の航空機特集」へ

- ●「2013防災とボランティアの日特集」へ

- ●「特集 2013年未来へ ~3.11を忘れない~」へ

- ●「博物館へいこう! ~ その1 かわはく(埼玉県)~」へ

- ●「土砂災害防止月間特集」へ

- ●「夏休み特集トンボ博士にきく!」へ

- ●「 被災地モニタリング 始動!」へ

- ●「 Asia Air Survey Myanmar 開設」へ

- ●「4年目の復興へ ~未来・現在・過去のすべてをたいせつに~」へ

- ●「過去の災害から学ぶ ~ アジア航測の写真庫から ~」へ

- ●「「きわめびと」の“キワ” ~ササラダニを環境評価につかう 山腹工の定量評価 ~」へ

- ◎ 関連リンク

- ●赤色立体地図 (Red Relief Image Map)|アジア航測株式会社

- ●災害関連情報一覧|アジア航測株式会社

- ●防災きょうは何の日|アジア航測株式会社

- ●CSR活動|アジア航測株式会社