航空・計測

航空レーザ計測技術の文化財調査への活用

高密度レーザデータを用いた赤色立体地図画像による3D可視化

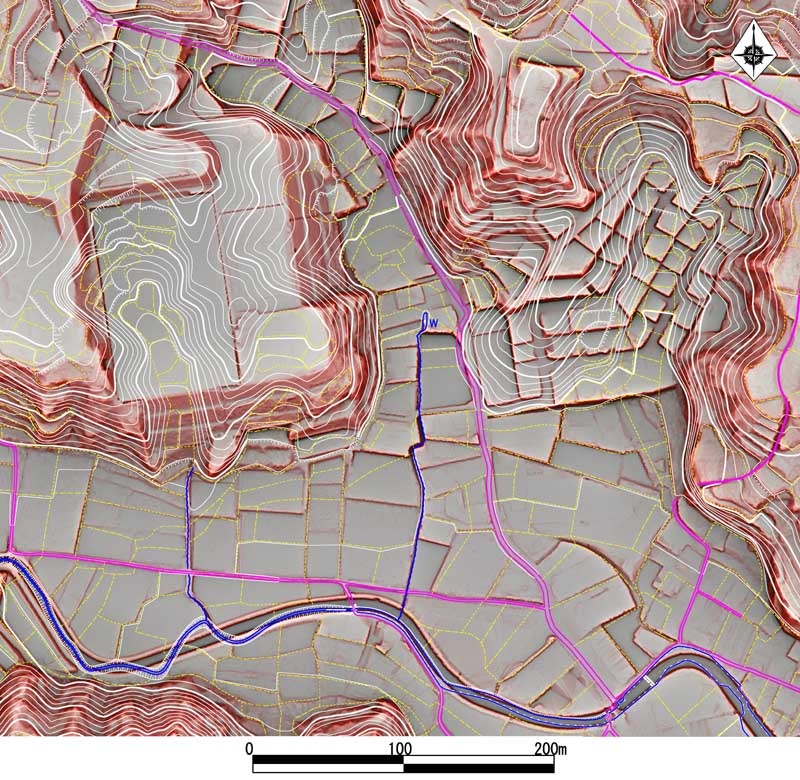

図5旧地形図(1947年)と赤色立体地図(2011年)の重ね合わせ

▲TOP

城跡への航空レーザ計測 -長崎県南島原市の国指定史跡、原城跡ー

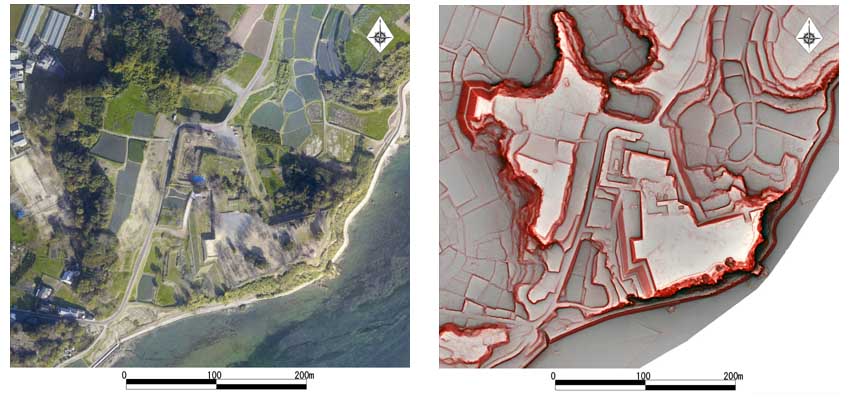

長崎県南島原市の国指定史跡、原城跡を対象として、2011年に航空レーザ計測を実施しました。通常、遺跡には、城跡や古墳のように人工的な地形情報が地上に顕在化するものもありますが、山林などに覆われていることが多く、また原城跡のように大規模な遺跡の場合、視覚的に全体を把握することが非常に困難です。航空レーザ計測は、こうした状況下において地形把握が容易です。

図1に航空レーザ計測と同時に取得されたオルソ写真、図2にレーザ計測データによる赤色立体地図を示します。二つの図から、樹木のため地面が写真に写っていない箇所でも高さが取得できていることが確認できます。

▲TOP

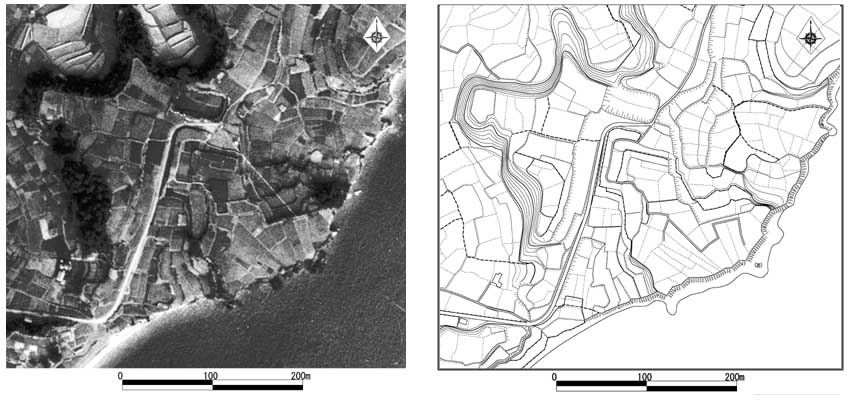

米軍写真からの旧地形図作成と航空レーザ計測による赤色立体地図の重ね合わせ

さらに文化財保護の観点から、戦後直後と現在における当該地域の地形変状の把握を目的として、1947年に米軍が撮影した航空写真(図3)から旧地形図(図4)を作成しました。この旧地形図と、航空レーザ計測から作成した赤色立体地図を重ね合わせ(図5)、比較を行いました。その結果、戦後の宅地開発などによる地形変状を的確に抽出することができ、今回の手法が文化財に対する人工改変の状況や経時的変化を把握するうえで、非常に有効であることが確認できました。

今後、航空レーザデータを利用した赤色立体地図は、旧地形図や古地図、旧地籍図などの史料との比較資料として、遺跡保存や、歴史研究への活用が大いに期待できます。

▲TOP

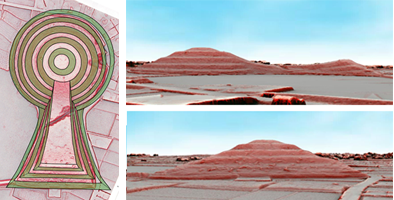

ヘリコプター搭載航空レーザ計測による古墳調査(箸(はし)墓(はか)古墳)

箸(はし)墓(はか)古墳は、奈良盆地の東南部、箸(はし)中(なか)町に位置し、纏(まき)向(むく)古墳群の中核をなし、最近の分類では広義の大和古墳群に含められています。東西に主軸をとり前方部を西に向け、後円部は5段、前方部は前面が4段と考えられていました。この古墳を対象とし、2012年4月9日に表1の諸元にて航空レーザ計測を実施しました。古墳は、広葉樹が鬱蒼と生育しており(図6)、また、新芽が出始める春季であることから、レーザ光の地盤への到達率が下がることが懸念されました。そこで、これまでの古墳調査で使用した機材よりさらに高性能の航空レーザ計測機器(Trimble社製Harrier68i)を使用しました(図7)。さらに、レーザ光の進入角度を変えることで、レーザ光の地盤への到達率を高めるため、計測コースは、古墳上を「井」字状に4測線としました。

▲TOP

結果

航空レーザ計測の結果、樹木に覆われた古墳において、墳丘の形状や微地形を明瞭に表現することができました。前方部の前面ばかりでなく側面にも段築が存在し、三段で構成されていることが明らかになりました(図8)。

また、造成時期は特定できませんが、後円部頂部の円丘を囲む約40cmの環状の高まりが存在することが確認できました(図9)。これらの調査結果は大正年間に作成された平面図では確認できず、赤色立体地図を用いることで新たな知見に繋がる地形情報を得ることができました。

赤色立体地図の微地形表現によって、原城跡では地形改変の状況を的確に表現し、箸墓古墳では樹木の下の微地形を明確に視覚化し、新たな知見を得ることができました。すなわち航空レーザ計測による赤色立体地図・ビューワによる三次元可視化技術の融合は、森林地帯や立入り困難な地域の文化遺産の立地・分布・構造把握、広範囲の遺跡・遺構の調査手法として期待できます。

▲TOP

本研究について

箸墓古墳の成果は、奈良県立橿原考古学研究所との共同研究によるものです。

表1 計測緒元

|

|

|

箸墓古墳 |

|

計測日

|

2012年4月9日 |

|

|

コース数

|

4コース |

|

|

計測高度(m)

|

対地500m |

|

|

パルス発射数

|

400kHz |

|

|

|

スキャン角

|

±30度 |

|

飛行速度

|

70km/h |

|

|

レーザー計測点密度 (点数/ m2) |

66点/m2 |

図7 レーザ計測システム

図7 レーザ計測システム