東日本大震災の津波による壊滅的な被害に際し、当社は被災地の空撮実施などを通じて、被災地の復興支援に取り組み続けています。

「災害対策本部」の設置

平成23年(2011)3月11日14時46分ごろ、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の巨大地震が発生しました。最大震度は宮城県栗原市の震度7、東北地方を中心に北海道から九州地方にかけて震度6強〜1を観測しました。宮城県から福島県の海岸部では、沿岸から6㎞の内陸まで津波が到達し、点在する集落を襲いました。岩手県大槌町、山田町、大船渡市、陸前高田市、宮城県気仙沼市、南三陸町、女川町、東松島市などのように、市街地全域が壊滅的な津波被害を受けた市町もありました。

震災が発生した直後、当社では平成8年(1996)に制定していた「アジアグループ災害リスク対応マニュアル」に基き新百合本社内に災害対策本部を設置し、被災地の空撮実施やホームページでの情報提供を通じて、被災地の復旧支援を開始しました。

緊急撮影本部メンバー

「緊急撮影本部」の設置

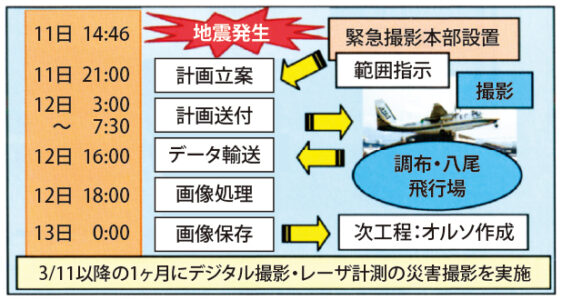

災害時にいち早く被害状況を把握し、これを被災地並びに関係機関に伝達することは、当社に与えられた重要な使命です。直ちに、緊急撮影計画図の作成を開始し、地震発生当日の21時までに撮影範囲を確定しました。また、高解像度衛星画像による被害把握の検討を開始したほか、宮城県や岩手県等からも海岸線の撮影依頼が寄せられました。夜には緊急撮影本部会議を開き、撮影機スケジュールと撮影コースの調整、各部門の人員配置計画を検討しました。

1カ月で100回近くに及んだ被災地沿岸部の撮影

津波によって壊滅的な被害が生じた宮城県と岩手県の沿岸部を中心に、デジタル一眼レフカメラによる斜め撮影、アナログ航空カメラとデジタル航空カメラによる垂直撮影、航空レーザによる計測を実施しました。

被災地の様子を撮影したデータは即日処理し、オルソ画像作成や判読作業を実施しました。その後、被災状況の把捉や原因究明のための資料などとして関係機関に配信・提供しました。航空レーザ計測等で得たデータは、後に津波浸水調査や建物倒壊状況調査、がれき調査などに利用されました。

東日本大震災発生から1カ月の間の撮影・計測実績は以下のとおりでした。

斜め写真撮影14回 撮影・計測数量約1,000枚

垂直写真撮影(フイルムカメラ)2回 撮影・計測数量230枚(700㎢)

垂直写真撮影(デジタルカメラ)12回 撮影・計測数量6,000枚(7,500㎢)

レーザ計測(精密標高測定)69回 撮影・計測数量2,500㎢

仙台港-1290x859.jpg)

仙台空港-1290x858.jpg)

多方面からの協力要請に対応

被害状況の把握に続いて、災害査定と関連した業務に取り組みました。災害により公共土木施設が被災した場合、自治体は国庫負担金で被災箇所の原形復旧を目的とする災害復旧事業を行うために、国(査定官と立会官)から工法や費用などに対する査定(災害査定)を受ける必要があります。

東日本大震災において当社もこの業務に取り組みましたが、査定規模も範囲も経験したことがないほど大きなものでした。

がれき量の調査

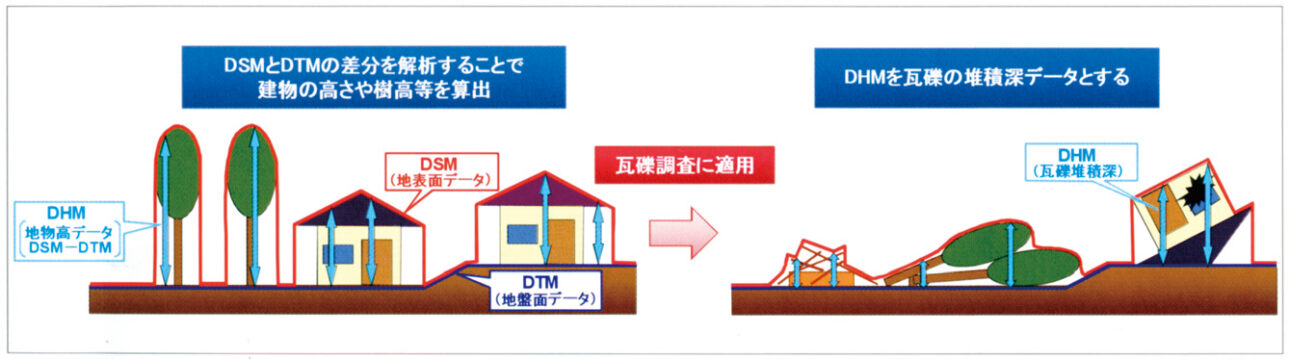

被災地に残されたがれきは、復旧復興事業の大きな妨げとなるため、がれき置き場や処分方法を検討するに当たり、がれきの堆積量や場所を早急に把握する必要が生じました。

当社は被災地に点在するがれき位置を特定するため、自社で開発したWeb環境下で大量に同時図化が可能な「Web Photogrammetry®」システムを使用しました。まず、航空写真を用いた立体視による判読によりがれき範囲を取得し、航空レーザ計測データを活用することで、がれきの厚みや地物の高さを算出し、がれきの堆積量を集計しました。

集計作業の際には、市町村ごとの分類に加え、陸域、海域における分類、農地、道路などの土地利用状況による分類を行い、成果品は数値集計のほか、GISを用いた段彩、等高線、鳥瞰表示などの方法で可視化しました。このような手順で被災地全域のがれき量を面的に算出しました。

放射能被曝を回避する「空間線量増減マップ」を作成

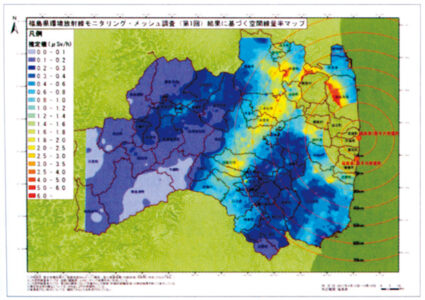

東日本大震災に伴い、東京電力福島第一原子力発電所で炉心溶融・爆発事故が起こり、大量の放射性物質が放出されました。福島県内や隣接する宮城県、茨城県、栃木県のみならず、東北地方、関東地方など広範囲に放射性物質が拡散しました。

原子力発電所の事故後、空間線量の現地調査が開始され、当社はその測定データに基づいて、空間線量の増減量を把握し、「空間線量増減マップ」を作成しました。空間線量の調査は点で実施されていますが、マップ作成に当たっては点間の補間を行い、測定結果を面で表現するとともに色の表現も加え可視化しました。

大船渡港-1290x858.jpg)

-332x332.jpg)

-332x332.jpg)

-332x332.jpg)

贈呈式(昭和49年)-332x332.jpg)

-332x332.jpg)

-332x332.jpg)

-332x332.jpg)