2000年代以降、多くの企業が事業を推進する上で欠かせなくなったキーワードの一つが「生物多様性」です。当社は、河川・砂防、道路、森林、国土計画等の施策に対して、生物多様性の保全に資するさまざまな技術を提言してきました。

その核となるのは、航空レーザ・写真計測や衛星画像などを通じて得た微地形や土地被覆などの面的情報を応用解析する技術です。例えば、従来は経験則で定性的に語られることの多かった希少な植物の生育場所や希少な動物の生息場所などを、より定量的に解析・特定し、精度の高い生息地情報として提供することが可能となりました。以下は、生物多様性の観点から当社が関わってきた事例です。

■自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)

昭和55年(1980)から、わが国の生物多様性の基盤情報として最も重要な植生図の作成支援を開始しました。

■河川事業における環境情報の定量化

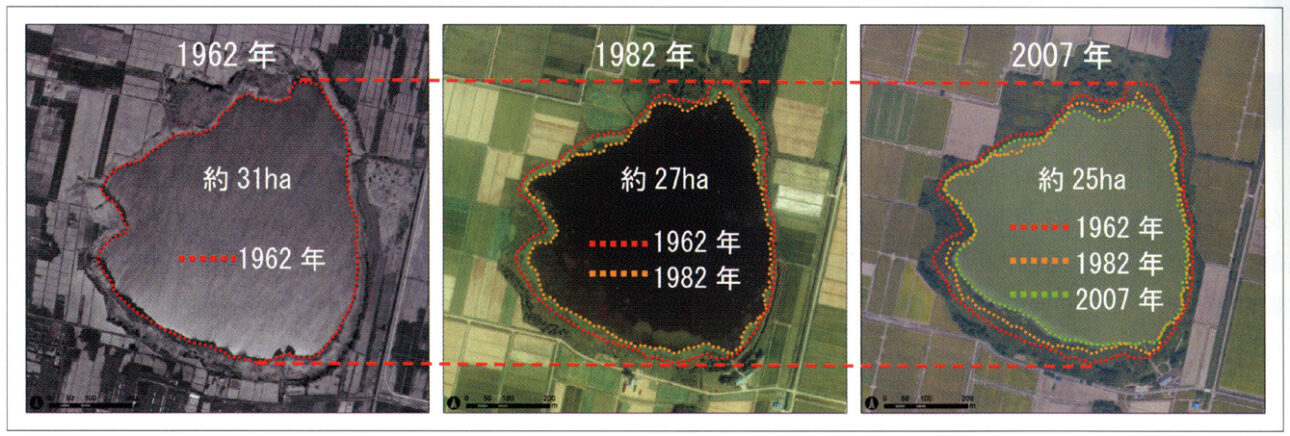

河川事業では、5年ごとに直轄一級河川109水系等の環境変化を追う「河川水辺の国勢調査 河川環境基図」において、調査を精緻化する方法の開発に取り組んできました。

■河川事業におけるさまざまな応用技術

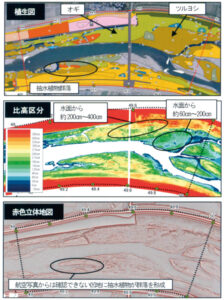

2時期のレーザ画像等を比較することで樹林化が進み川の流れが変化している場所・地点や、樹木を伐採して流れを回復させることが望ましい場所などを知ることができるリモートセンシング技術の応用が、河道内や沿川の生物の生息環境の評価にも役立てられました。

■自然再生事業における現状把握・評価

過去に損なわれた生態系や、その他の自然環境を取り戻すことを目的として、平成15年(2003)1月に「自然再生推進法」が施行された際には、栃木・埼玉・群馬・茨城県にまたがる渡良瀬遊水池で、レーザ計測データなどを活用して、昭和34年(1959)から平成13年(2001)までの地形変化量を可視化しました。

.jpg)

-332x332.jpg)

-332x332.jpg)

-332x332.jpg)

贈呈式(昭和49年)-332x332.jpg)

-332x332.jpg)

大船渡港-332x332.jpg)

-332x332.jpg)