昭和30年代、当社は自社航空機を保有し、徹底した安全管理の下で航空写真の撮影を行い、自ら開発した解析航空写真測量によって精密な地図作りを順調に行っていました。

航空写真などの上空から取得された広範囲の空間情報は、判読・計測・解析することによって、地形図以外の貴重な情報を得ることができます。

その中で、調査、解析、計画、設計、施工監理、維持・管理という一連のコンサルティング業務への事業展開は、必然的な動きでした。

「調査事業部」のなりたち

調査部門の始まりは、昭和37年(1962)に10人でスタートした西尾研究室にさかのぼります。西尾研究室の西尾元充は、昭和30年前半に赤外線及びカラー航空写真に関する研究に携わり、国内外でそのパイオニアとしての名声を轟かせていました。

西尾研究室は、当初、写真判読を専門としてきましたが、昭和40年代前半には地形・地質調査が主体になり、40年代後半には、調査目的・調査内容が多様化し、調査規模も拡大しました。こうしたことから、昭和49年(1974)1月に、調査事業部が設立されました。

当時の調査事業部は地質調査、植生調査、地すべり崩壊地調査、交通量調査を主要な業務でした。

この技術的背景のひとつとして、写真撮影に使用するフィルムなどの記録媒体の素材の大きな変化があげられます。 昭和40年ごろ航空写真の主流だった白黒のパンクロ写真は、植生・土地被覆等の判読に有利な赤外線写真やカラー写真、マルチバンド写真などへとその領域を広げていきました。また、自然環境の把握、適地選定、精密測定、目的物設計、施工など、作業領域は多岐にわたるようになりました。

リモートセンシング技術の導入と環境調査

-e1694439405222.jpg)

日本におけるリモートセンシングは、昭和40年代の環境問題への意識の高まりで、環境調査にこの遠隔探査技術を用いた試みが始まりです。当時、大気汚染と並んで水質汚染は最も深刻な問題で、他社と共同開発した国産初の熱映像装置は、温排水の調査や沿岸水域の水温調査などに活用されていました。

昭和40年代は、公共事業の種類が年ごとに増加し、事業内容も総合的かつ立体的なものが多くありました。また開発と環境保全の必要性が同時にクローズアップされるようになった時期でもあります。

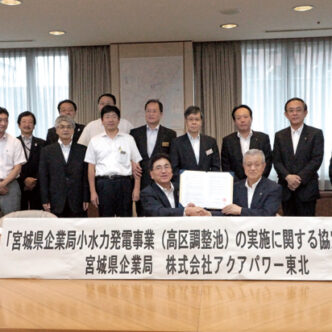

それにより海洋開発に伴う海洋調査業務が急増したため、昭和45年(1970)には、海洋調査事業部を設立しました。一方、設計部門の創設は昭和39年(1964)で、41年(1966)には建設技術課を設け、宅地・送電・農地などの設計を行っていました。昭和49年(1974)には設計事業部を発足し、道路を専門とする部署も設置しました。

海洋調査事業部の業務

海岸の保全や観光開発、大規模な産業立地開発、それに伴う公害対策、海底・海中資源の開発などに関して、測量・調査・設計・予測などの作業を担当しました。海洋調査事業部は、自然環境保全のための海洋環境調査や、漁業振興のための水産資源調査、沿岸土木工事に関する海底地形・地質調査、海底資源開発のための深海底地形・地質調査、航海保安のための水路調査を行いました。さらに航空機による潮流調査、波高測定、染料拡散などに重点を置きました。水温調査については、航空機に遠赤外線温度計を搭載して海水温をとらえる実験を繰り返し、海表面の温度を面的に計測する熱映像装置を完成させました。

設計事業部の業務

当時の設計事業部には、道路・農地・宅地の3課を置きました。道路関係の担当課は大規模道路実施設計、橋梁設計などを、農地開発の担当課は地域開発マスタープラン、土地改良・農地造成の地区計画の作成、農村総合整備計画、ダム水没農家の再建計画などを、宅地関係の担当課は都市計画の作成、区画整理事業、大規模宅地造成計画、農村集落整備計画、ゴルフ場・レジャー施設計画などを担当しました。

.jpg)

-332x332.jpg)

-332x332.jpg)

贈呈式(昭和49年)-332x332.jpg)

-332x332.jpg)

-332x332.jpg)

大船渡港-332x332.jpg)

-332x332.jpg)