第三話 土地の潜在的危険度

|

TOP > オリジナル・コンテンツ > 今村センセイの地震タテ横ななめmini |

|

みなさん、こんにちは。今村遼平です。 |

第二話では、地震の発生をそのメカニズムと日本で起こりやすい地震の型とともに説明しました。

このような地震に対して、私たちは何ができるのでしょうか?

私たちには地震の発生という誘因を変えることはできません。しかし、自分が置かれている立場―つまり立地条件である素因の実態―を正しく知り、地震に対する心構えと、それにもとづく減災対策を前もって実行することはできます。防災上ではこの点が大切です。

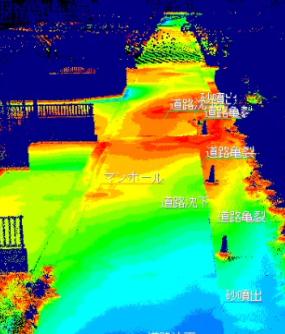

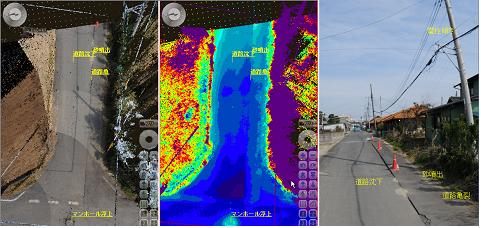

モービルマッピングシステム(MMS)による液状化等の被害状況把握

このような地震に対して、私たちは何ができるのでしょうか?

私たちには地震の発生という誘因を変えることはできません。しかし、自分が置かれている立場―つまり立地条件である素因の実態―を正しく知り、地震に対する心構えと、それにもとづく減災対策を前もって実行することはできます。防災上ではこの点が大切です。

|

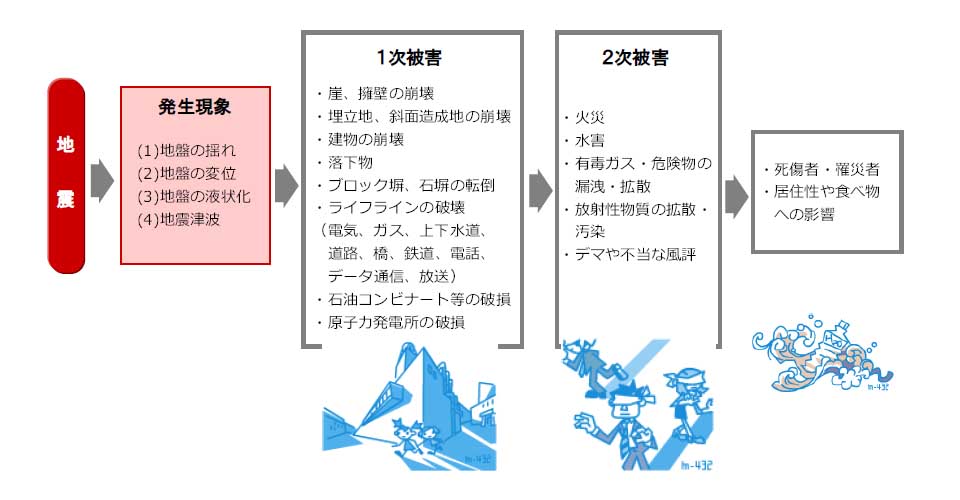

地震、火山の噴火、土砂の崩壊・流出、洪水氾濫などはいずれも自然現象で、それ自体は「災害」ではありません。これが人間の居住地や人が集まる公共の場などで発生すると、「災害」になるのです。 地震の発生によって起こる本質的な現象は地盤の強い揺れです。これにより、 (1)地盤の振動(強振動)、(2)隆起・沈降陥没などの地盤の変位、(3)地盤の液状化、(4)津波 の4つの基本的な現象が起こります。これら4つの起こりやすさは、地形や地盤によって異なります。そして地盤の良し悪しは、地形に大変よくあらわれています。だから、土地の安全性はこれら4つの基本現象に対して、対象とする場所が安全かどうかを見ていけば良いのです。 |

|

地震による基本現象の影響で、地面やその上にある構造物等が揺さぶられ、破壊します。たとえば、①建物の損壊や②落下物、③崖崩れ・山崩れ・地すべり等の発生や擁壁などの破壊、④危険物施設の損壊、⑤電気・ガス・上下水道通信施設といったライフラインの破壊、⑥公共施設の倒壊・破損、⑦道路・橋梁の破損、⑧堤防・護岸等の破壊、⑨商工業施設の破壊、⑩原子力施設の破損といった被害が発生します。これを一次被害と呼びます。 これら一次被害は、直接人命の損傷に結びつきますが、それに終わらずに、(a)地震火災や(b)可燃性ガス・有毒ガス等の拡散、(c)地震水害、(d)放射能汚染などの二次災害を引き起こし、住環境に障害が出、電気・水道・ガス・通信などのライフラインが停止し、交通遮断や商工業が中断するなど、諸々の被害を生みます。 このように地震災害は“連鎖的に起きる”性質があることも、心に留めておいてください。 |

|

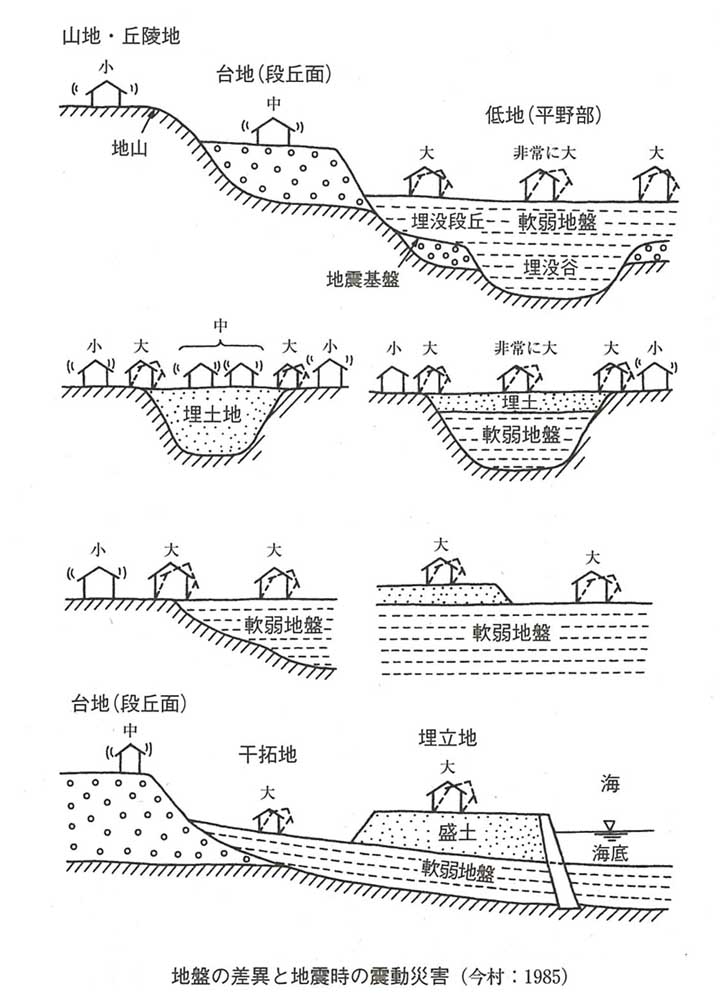

-低地地盤の形成が地盤の良し悪しを決める- まず、地震による4つの基本現象の起こりやすさから見ていきます。 前に述べた地震災害での4つの基本現象、(1)地盤の振動(強振動)、(2)隆起・沈降陥没などの地盤の変位、(3)地盤の液状化、(4)津波 では、いずれも低地の軟弱地盤帯で被害が最大になります。 わが国土、38万km2の約87%は山地や丘陵地・台地であり、低地は13%程度しかありません。そこに人口1億2000万人の55%が住んでいます。だから、この危険な低地はわれわれ日本人の「居住地」そのものとも言えます。 地震の揺れは震央からの距離が同じなら、低地部(軟弱層の厚さが30m位の場合)の揺れは山地・丘陵地の2~2.5倍ほど増幅されますし、地盤の液状化は軟弱地盤地帯の砂質地盤で起きます。津波は当然、海岸沿いの低地部(たいてい軟弱地盤地帯です)に限られます。地盤の変位(隆起や沈下・陥没・断層など)は必ずしも低地には限らないのですが、実際の被害で深刻なのは東日本大震災での地盤沈下のように、やはり海岸沿いの軟弱地盤の分布する低地部で一番問題となるのです。だから、極論すれば自分の対象とする土地が、低地で「軟弱地盤かどうかが、地震時の土地の安全性を決める」と言っても過言ではありません。 地震に対しては、まず、自分の家が低地のしかも軟弱地盤の上にないかどうかを見極めることが第一です。 |

|

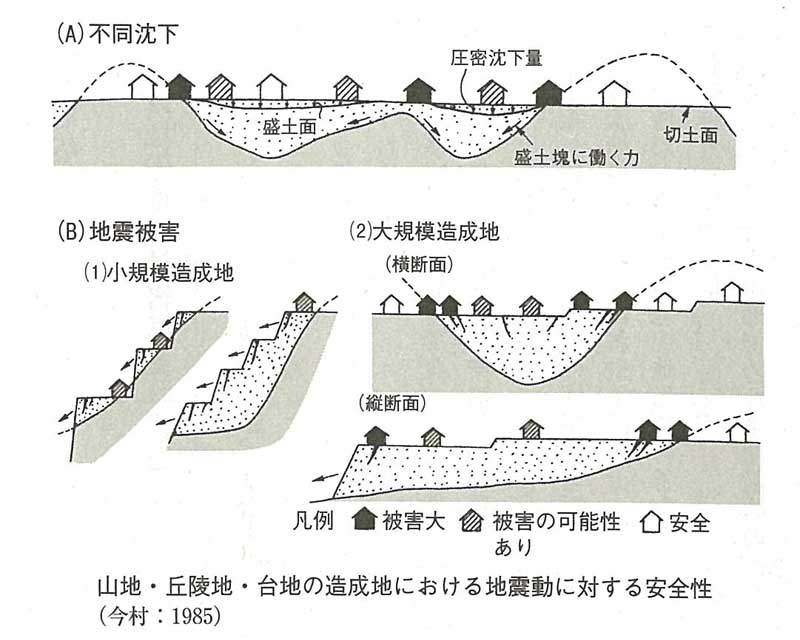

―「軟弱地盤」―とは? 「軟弱地盤」というのは、明確な定義があるわけではありません。しかし、ふつう泥炭や有機質土を含んだ水気の多い粘土層やシルト層(砂と粘土の中間的な粒度の土)で水はけがきわめて悪い上に、上部に建物や土木構造物を建設した場合、その重みによって圧縮されやすい地層のことを言っています。下の基盤の地層を「お盆」に譬えると、軟弱地盤はお盆の上にのせた「豆腐」のようなものです。結論すれば「軟弱地盤」というのは、基本的には、基礎地盤としてその上に作る建物や土木建造物を支える力(支持力)が弱い地盤のこと―つまり、「お盆」の上の「豆腐」のこと―です。 地盤の支持力が弱いと、次のようなことが起こります。 (1)建物や土木建造物が沈下する。 (2)地盤が重さに耐え切れず、側方へ流動する(はらみ出す)。 (3)盛土や堤防などが「すべり破壊」を起こす。 (4)「残留沈下」と呼ばれる現象が現われる。残留沈下とは、道路などが完成した後、何年にもわたってゆっくりと沈下が続くことです。 (5)建物や土木建造物が「不同沈下」する。不同沈下とは、場所によって程度が違う沈下が起きることで、「不等沈下」ともいいます。 (6)地震動がひどい場合、一部の軟弱地盤(とくに砂地盤)は揺れによって地盤が液状化します。 このように軟弱地盤は低地地盤の「問題児」なのです。 これらの軟弱地盤の多くが、縄文時代前期(4000年~6000年前)には、海底であったところです。そこにたまった粘土層や砂層が軟弱地盤の本質です。つまり、日本の海岸沿いの多くの都市(東京・大阪・名古屋・福岡など)のかなりの部分が海底であったところが隆起して平野になったわけですから、われわれの多くが、かつての海底に住んでいることになるわけです。 |

|

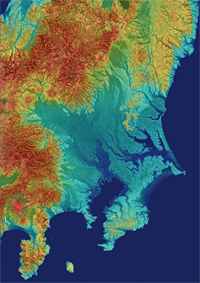

関東地方全域の赤色立体地図+高度段彩図(NASA SRTM-3データから作成 90mメッシュ) この図はおおむね海抜6m付近まで藍色にみえるように調整しています。その範囲は縄文海進のときには海だったので、現在でも地盤が軟弱なところが多くみられます。 |

|

|

一般的に見て、低地での「軟弱地盤」というと、いわゆる沖積層のなす地盤の一部を指しています。 沖積低地は真ったいらのように見えますが、実際には結構でこぼこしています。これを「微地形」といいます。この「低地の微地形」が低地地盤の性質をよく反映しているのです。 だから、その低地地盤を示す「微地形タイプ」を見極めることができると、そこの軟弱地盤の性質までかなり細かく知ることができます。低地地盤での自然災害に対する安全性を見るには、この低地の「微地形を読む」ことが大切です。なぜなら、「微地形タイプ」を「軟弱地盤」に読み替えることができるからです。 低地平野部の微地形タイプからいうと、沖積低地の中の三角州・おぼれ谷埋積地・潟湖跡地・堤間低地・せき止め沼沢地跡・後背湿地・旧河道・谷の出口をふさがれた谷底平野など、軟弱地盤は特定の微地形タイプをなして分布しているのが普通です。こういった「低地の微地形タイプ」を見極めることができれば、軟弱地盤の分布は誰にも容易に判定できます。 次回(第四話)で、低地の微地形タイプの見分け方、すなわち危険な土地である軟弱地盤の見分け方を詳しく述べることにします。 |

|

次回もご期待ください! |