第一話 土地によって危険は異なる

|

TOP > オリジナル・コンテンツ > 今村センセイの地震タテ横ななめmini |

|

みなさん、こんにちは。今村遼平です。 |

|

「二〇一一年三月一一日の『東北地方太平洋沖地震』は、日本中の人々が大なり小なり実体験されたのではあるまいか。筆者も社内にいて、机上の書類が吹っ飛ぶのを押さえるのに精一杯で、机の傍らにかけているヘルメットを被ることさえ忘れていた。ただそんな中でも、『この大揺れは初体験ながらも、震源はかなり遠方だな……』と密かに計算していた。揺れの方向やその変化を認識できたからだ。これが直下型であったら、揺れの方向を知る余裕などないはずだからである(後略)」。 |

仙台港 |

|

これは筆者が大震災直後に書いた、ある雑誌の巻頭言「無題録」の書き出しの部分です。 1万9000人余りの犠牲者を出した、この「東日本大震災」で痛切に感じたことは、次の点でした。 (1)自然の力 ― とくに津波 ― の人智を超える大きな破壊力 (2)原子力を手なずけたと思っていた人間のおごりと、自然災害のもとでの無力さ (3)災害から身を守る人間のあらゆる手立て(防災力)を、自然は超えた点 |

『地震タテ横ななめ』 (電気書院) |

発生した災害の「型」は、筆者が2004年に出した『地震タテ横ななめ』(電気書院)という本に書いた通りであったものの、その大きさは想像を超えるものでした。このため世間では「想定外」という言葉が頻繁に使われました。前記の本を書きながらイメージしていた宮城県沖地震や東海・東南海・南海地震など、いわゆる「プレート境界性巨大地震」(第2回参照)については、M8クラスを頭に描いていました。だから、日本海溝付近を震源とする宮城県沖で想定される地震も「M8クラス」で、津波の波高は過去の実績から見ても10m程度だろうというイメージが強くありました。 |

|

この大地震で、建物の倒壊は意外に少なかったものの、地盤の変位(とくに沿岸の70㎝余りの沈下が問題となりました)や地盤の液状化(浦安・市川・習志野など東京湾周辺で顕著でした)など、大地震のいわば「定形」通りであり、津波の遡上の仕方そのものは本に書いた通りであったものの、M9.0下で発生した津波の波高は想像を絶するもので、テレビに映し出された映像を見ると、海岸に到達したあと、あたかも「生命を持った生き物」のように、何もかも悠然と呑み込んでいく津波の姿には、人智を超える空恐ろしさを感じました。 |

南相馬市における津波が到達した区域の建物件数の把握(防災関連情報ページにリンクします) |

|

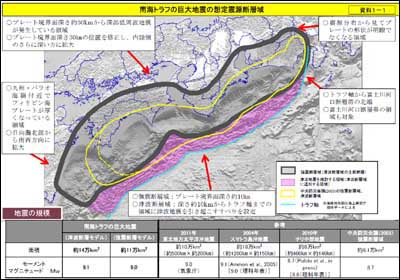

東日本大震災の地震で、とりわけ津波について、私は考え方を少し変える必要があると思いました。それは、(1)M8クラス以上の大地震になると、直線型の海岸であっても容易に津波は内陸側へ遡上するということ(従来は、遠浅だから波高も7~8mくらいと考えていました)。(2)それに、海岸砂州や砂丘背後の沖積低地での引き波の衝撃力の大きさと、砂州や砂丘を越えて遡上した津波が、沈下した沿岸への滞留中に、また次の波が来てしまうという事実、です。 それに、人間が「手なずけた」つもりの原子力の利用が、自然の力のもとではいかに御すのが難しいかという、無力感に近い思いさえありました。ところが、2012年8月29日に発表された「南海トラフ巨大地震」の被害想定は、地震の強さはM9.0と東日本大震災と同規模ないしそれ以上ですが、地震の被害自体はそれをはるかに越える巨大地震だと想定されています。 |

17年前の1995年(平成7年)1月17日5時46分、淡路島北部の北緯34度36分、東経135度02分、深さ16kmを震源とするマグニチュード7.3の「平成7年兵庫県南部地震」が発生しました。この地震により、神戸市須磨区や長田区などの一部地域において震度7、神戸と洲本で震度6強を観測したほか、豊岡、彦根、京都で震度5、大阪、姫路、和歌山などで震度4を観測するなど、東北から九州にかけて広い範囲での有感地震となりました。 この地震の型は、「内陸性直下型地震」(第2回参照)でした。破壊した断層付近で非常に大きな揺れが生じ、神戸市を中心とした阪神地域と淡路島北部に甚大な被害をもたらしました。政府は、この地震による災害を「阪神・淡路大震災」と呼称することを平成7年2月14日に閣議口頭了解しました。 阪神・淡路大震災による人的被害は、死者6,434名、行方不明者3名、負傷者43,792名という極めて深刻な被害をもたらしました(消防庁調べ、平成17年12月22日現在。)。 |

阪神淡路大震災では 大規模な火災が発生 |

折れ崩れる道路 (いずれもアジア航測撮影) |

マグニチュードをもとに地震エネルギーの大きさを比較すれば、阪神・淡路大震災は東日本大震災の256分の1とされ、また東日本大震災で広い範囲で被害をもたらした津波は、このときは発生しませんでした。それでもこれほどの被害をもたらしたのは、都市を直撃した直下型地震であり、また、一部の地域が防災上危険な密集市街地という都市構造であったことが原因としてあげられます。 先述の消防庁の調べ(平成17年)によると、このときの施設関係等被害が、住家については全壊が約10万5,000棟、半壊が約14万4,000棟にものぼっています。また、地震が発生したのが早朝で火気を多く使用する時間帯ではなかったことと風速が秒速2mと通常の半分程度であったため、火災による被害は想定されるものとしては最小と考えられるにもかかわらず、地震に伴って発生した火災で、木造老朽密集市街地を中心に約66haが焼失しました。 このように、二つの大きな震災の被害状況を比較してみると、 「地震発生の事象(誘因)」と「その土地のもつ潜在的な危険度あるいは安全度(素因)」 により、被害の内容と大きさが異なることがわかります。 このコラムでは、この二つの切り口をベースに防災知識を学び、さらに災害軽減のためにどのように行動したらよいかを考えていきましょう。 |

|

次回もご期待ください! |